まず、おおまかに理解するために、「インプットを理解する」という点で似ている

リスニング と比較してみましょう。

リスニングとリーディングで違うのは、

”文字”が介在しているか否かです。リスニングと違い、リーディングにおいては、ネイティブ並の正確な発音でなくても、文字と意味が一致さえすれば、カタコト発音でリーディングが可能です。

また、

後ろから訳していく日本語方式で英語を翻訳しながら読解することも可能です。さらに、リスニングでは音声がすぐに消えてしまいますが、リーディングは文字が残るので、分からない単語は分からないとはっきり認識でき、逆に分かる単語のみを拾って、リスニングよりも容易に、意味を推測することができます。

※ちなみに、これらが、正確な発音やリスニングを無視しても、リーディング能力を向上させられる理由です。皮肉なことに、このように、なまじ正確な発音なしでもリーディングができてしまうので、日本の学校での英語教育が、コミュニケーション重視へと変革しづらいわけです。

リーディングは、文字を脳内で音声化(※これをディスコーディングと言う)して、その音声(※これを内語と言う)として脳内で一時的に保持して反復し、その間に、理解処理を行います。これが

「読んで理解する」仕組みです。リーディングの学習を通して、この処理の精度を上げることで、より正確に、自動的かつ、より高速に理解できるようになっていきます。

※その自動化/高速化を促進するリーディング学習手法として、『音読』が最も有効だということが明らかにされており、CLAメソッドのリーディングセクションにおける、中核を担う手法としても位置づけられています。その詳しい理由や、仕組みの解説は、有料版の第6章を参照してください。

コチラ

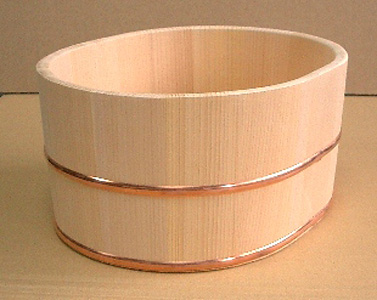

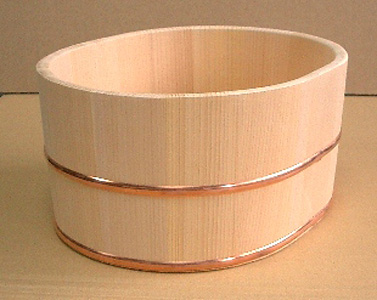

「リスニングの能力の仕組みについて」と同様に、リーディングに関しても、以下のような桶のイメージで「読める」ことについて、さらに詳述していきます。

英語が読める = 以下の6つの能力(要素)から紡ぎ出される

1。基礎語彙能力

2。基礎文法能力

3。文脈における語彙定義能力

4。精読能力(統語処理と理解処理の自動化と高速化)

5。多読能力(脳内での一時保持力)

6。スキーマ(背景知識)

6枚の板で、構成されている桶をイメージしてください。

桶 = リーディング能力 と見立てます。そして、リーディングの構成要素の6能力を、6枚の板に見立てます。

その桶の中では、単語力(基礎語彙能力)は、あくまで1枚の板にすぎません。いくら、1枚の板が長くても、他の5枚が短いままだったら、その一番短い板の部分で、水(英語)は漏れてしまいます。6枚(6つの能力)の板を、すべてまんべんなく向上させてはじめて、水(英語)を注いだときに、漏れ出さずに、受け止める(英語を読んで理解する)ことができるようになります。

さらに、リスニングでも4つの”慣れ”を説明したように、

リーディングにおける「慣れ」について説明していきます。

3の「文脈における語彙定義能力」や、5の「多読能力」に関しては、量をこなせば、「慣れ」として、理解処理スピードが向上していくことは、容易に理解できるでしょう。

※実際は、脳内のワーキングメモリにおける、内語音声の一時的な保持量が向上していること、処理の高速化が起因していますが、本旨とズレてしまうので、詳細はCLAメソッド有料版に任せて、ここでは深くは立ち入りません。

では、4の「精読能力(統語処理と理解処理の自動化と高速化)」には、どのような”慣れ”が起こっているのでしょうか?

実は、精読のスピードが向上し、”英語が前から読めるようになる”のは、音読などの学習量をこなすことで、この4が「慣れ」て能力向上したからに他なりません。

通常、日本人は、英単語、例えば「school」という文字を見た瞬間に、一度「学校」という日本語に訳してから、脳内から「学校というイメージ」を検索し、理解に至ります。ですが、単語単位であっても、英語に”慣れ”親しめば、「school」と見た瞬間に、

日本語をバイバスして、「学校というイメージ」に直結する回路ができるようになります。

同様に、4の「精読能力(統語処理と理解処理の自動化と高速化)」を向上することで、日本語式統語処理(後ろから理解の順番)よりも、

日本語式をバイパスして、英語式統語処理(前から理解の順番)が優先的に使われるようになります。

※ここの能力の向上の手法とその教材は、以下の「段階2」に示してあります。

これがリーディングにおける”慣れ”の正体であり、前から英語が読めるようになる仕組みです。

以下で、リーディングの上達方法(習得段階)と、それに対応した学習手法/教材を提案します。

教材Ex. 基礎文法書は、自分のレベルに合わせて選択

段階 2. 文字と音(内語)のつながりの強化段階(音読段階/リーディングの基盤作りの段階)

※内語・・・頭の中で自分が発している音声。

手法:音読

※上記の速読英単語など、自分が8割程度理解できるテキストを使うのが好ましい。(CD付きで、CDの音

1。基礎語彙能力

2。基礎文法能力

3。文脈における語彙定義能力

4。精読能力(統語処理と理解処理の自動化と高速化)

5。多読能力(脳内での一時保持力)

6。スキーマ(背景知識)

6枚の板で、構成されている桶をイメージしてください。

1。基礎語彙能力

2。基礎文法能力

3。文脈における語彙定義能力

4。精読能力(統語処理と理解処理の自動化と高速化)

5。多読能力(脳内での一時保持力)

6。スキーマ(背景知識)

6枚の板で、構成されている桶をイメージしてください。

海外旅行

海外旅行 海外生活

海外生活 受験英語

受験英語 字幕ナシで映画

字幕ナシで映画 TOEIC

TOEIC ビジネス

ビジネス TOEFL - iBT

TOEFL - iBT 学術論文

学術論文 口説きたい

口説きたい